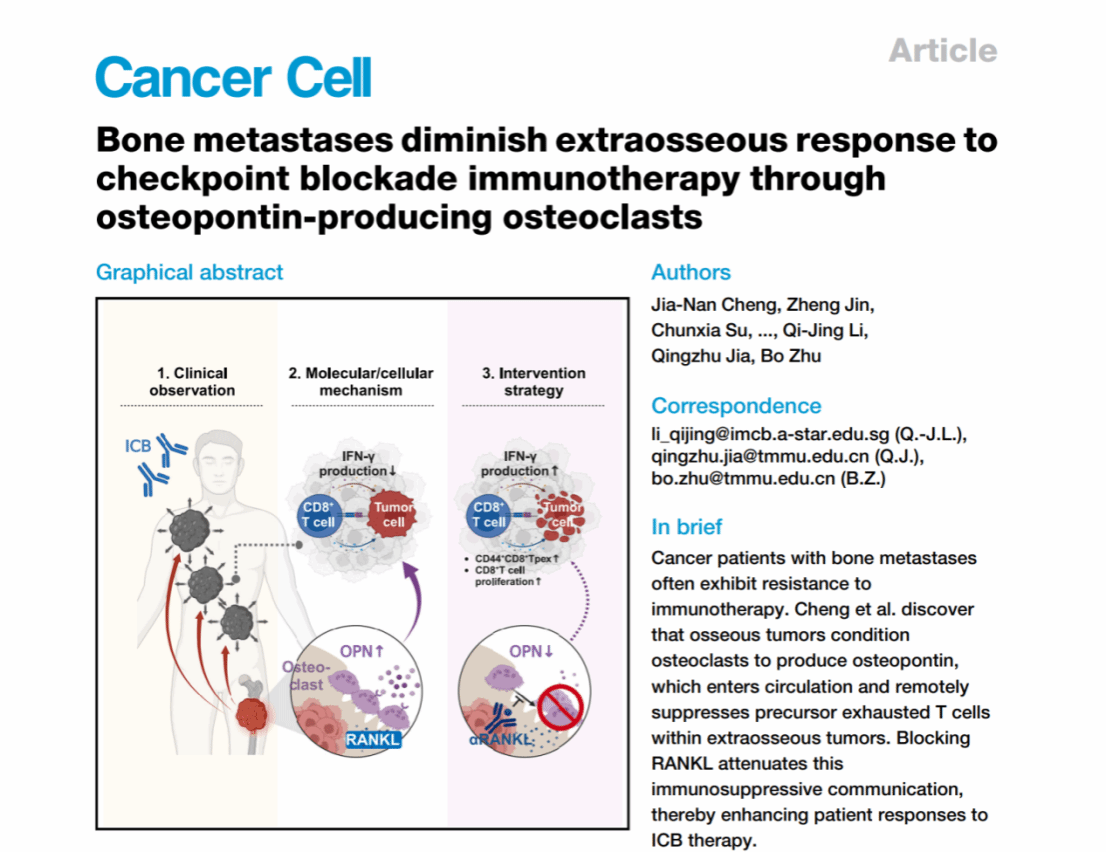

近日,新桥医院肿瘤科研究团队在国际顶级期刊《Cancer Cell》上发表题为 “Bone metastases diminish extraosseous response to checkpoint blockade immunotherapy through osteopontin-producing osteoclasts” 的研究成果。该研究由新桥医院肿瘤科朱波教授、贾罄竹副教授、成佳楠副研究员、金铮博士等研究人员牵头完成,得到了国内外多家科研机构的支持与协作。首次阐明了骨转移灶通过破骨细胞产生的骨桥蛋白(OPN)远程抑制机体免疫功能,导致骨转移患者免疫检查点阻断(ICB)治疗效果显著降低的分子机制,并提出了针对性的治疗策略。

临床问题与研究背景

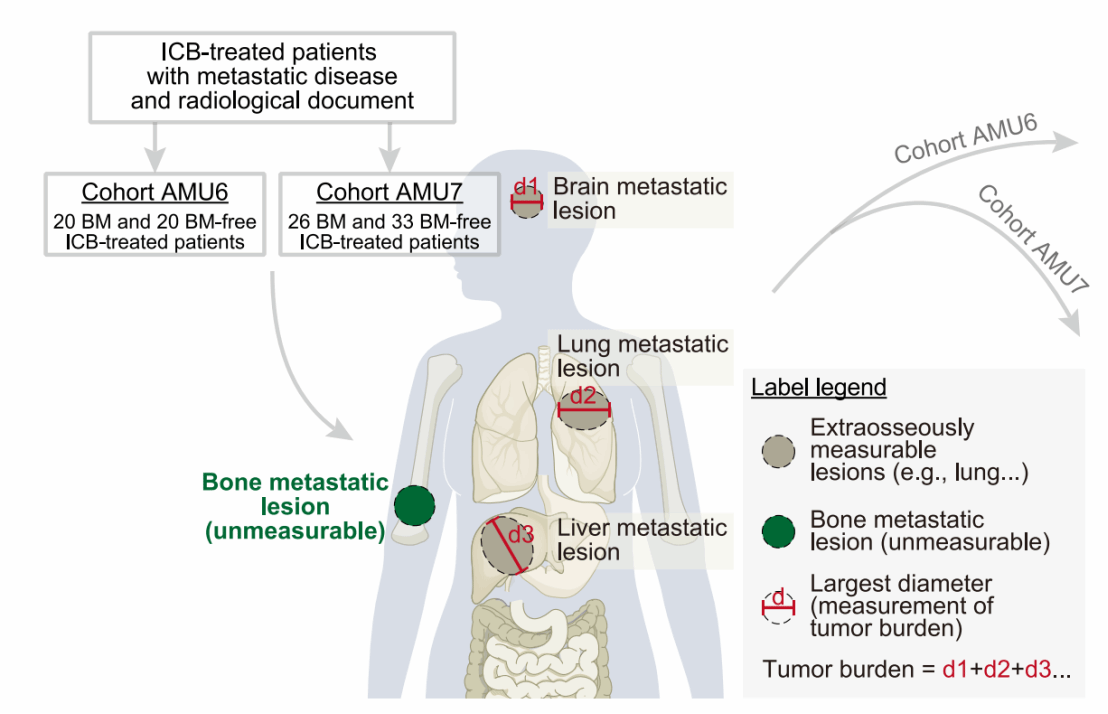

骨转移是晚期癌症患者常见的转移部位之一,尤其在乳腺癌、前列腺癌和肺癌中发病率较高。然而,临床数据显示骨转移患者接受ICB治疗的反应性较无骨转移患者显著降低,且生存预后更差。研究团队通过系统分析多个国际和国内临床队列数据发现,骨转移患者的无进展生存期(PFS)显著缩短,客观缓解率(ORR)降低,且骨外肿瘤病灶在免疫治疗后的缩小程度显著小于无骨转移患者。这一现象提示骨转移灶可能通过远程机制影响外骨肿瘤的免疫微环境,进而削弱免疫治疗效果。

关键机制的发现

研究团队通过构建多种小鼠模型,发现骨转移灶能够通过血液循环向全身输送免疫抑制信号,重塑骨外肿瘤微环境。机制研究揭示,骨转移灶中的破骨细胞可产生大量OPN,该蛋白通过血液循环到达骨外肿瘤,重塑其微环境,抑制CD8+ T细胞的杀伤能力,尤其是削弱了对ICB治疗效果至关重要的CD8+TCF1+前体细胞的功能。。

临床意义与治疗策略

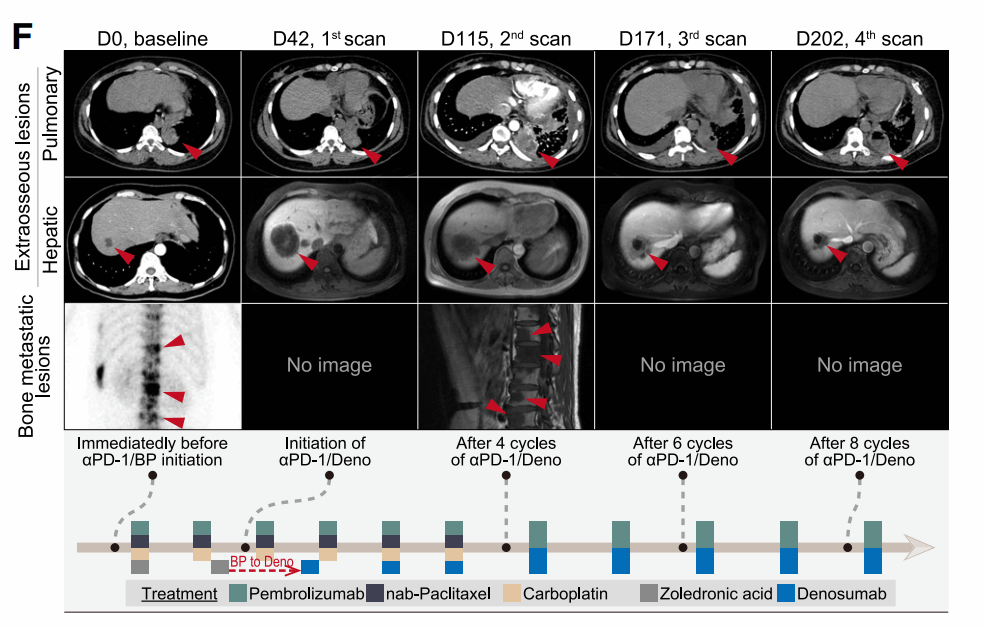

基于上述发现,研究团队提出针对破骨细胞或OPN的治疗策略有望改善骨转移患者的免疫治疗预后。临床数据验证了RANKL阻断剂(如地舒单抗)联合ICB治疗在骨转移患者中的疗效和安全性,可显著延长患者的无进展生存期。而传统治疗骨转移的双膦酸盐药物(如唑来膦酸)虽也能改善骨健康,但在增强免疫治疗效果方面作用有限。研究还发现,骨转移患者外周血中OPN水平的动态变化可作为评估免疫治疗效果和预后的潜在生物标志物。

研究价值与展望

本研究不仅深化了对骨转移与免疫系统相互作用的理解,更为骨转移患者的临床治疗提供了新的方向。未来将继续深入探索肿瘤微环境与免疫治疗的关系,开展更多临床试验,以期为癌症患者带来更精准、更有效的治疗方案。